食べない子供と偏食の理由

目次はこちらから

好き嫌いをなくしたり、良く食べるようになるツボはありますか?

鍼灸院では、お子さんの食に関するご相談を多くいただきます。

- 食欲にムラがある

- 好き嫌いが激しい

- あまり食べたがらない

- 食が細くて不安

などなど。

なんでも食べさせたい!たくさん食べてもらいたい!

我が子の食を思う親の気持ちは、きっと万国共通なのだと思います。

好き嫌いの多い子は、ただの気まぐれやわがままなのでしょうか?

食べない! いらない! コレきらい!

大人から見れば、小児の食欲のムラや偏食(好き嫌い)は、ただの気まぐれやわがままに見えるでしょう。

「親の心子知らず」と、イライラしてしまうお母さんだって、きっと少なくないはずです。

食べない子・好き嫌いの多い子は、ただの気まぐれやわがままなのでしょうか?

食べるとは、ゴクンと飲み込むまでではありません

食べるとは、ゴクンと飲み込んだ後の、消化の働きによる栄養吸収までをいいます。

そして、食べたものを消化吸収する為には、ある程度の体力が必要 なのです。

消化吸収には体力を奪われる

これは小児に限らず大人も同様です。

気力や体力が消耗している時の、”こってりした栄養価の高い食事”は、さらに本人の体力を弱め、疲れさせてしまいます。

吸収しきれない食べ物が、まるで素通りしたかのように出されてしまったり。

体力を奪う食べ物に対して、カラダ全体が消化吸収を拒んでいる かのようです。

食欲のムラや好き嫌いに対しては

その子の体力や消化吸収できる力を考えてあげてほしいのです。

この子は、消化能力以上に食べないことで、本能的に自分を守ろうとしているのでは?

日々、子供たちに接していると、そう思えることが多いのです。

特定の食品に対して消化吸収が苦手な場合もあります

例えば、

- 牛乳を飲むと下痢をする

- 小麦食品(グルテン)を食べるとガスが溜まりやすい、腹痛が出やすい

などです。

一見わがままに見える「好き嫌い」も、その子の経験から、体調の負担になる食べ物を本能的に拒絶している可能性もあります。

当院には、喉に詰まって苦しい思いをした食品や、食あたりを起こした食品を、頑として受け付けなくなった子もおりました。

このような、小児ならではの警戒心による「好き嫌い」や「苦手」のケースも考えられます。

小児は、ゆっくりと消化吸収の練習をしています

ある程度成長するまでは、ひとりひとりの消化吸収能力には、バラつきがあって当然です。

また、成長して消化吸収力が高まれば、今まで負担になって食べられなかったものが普通に食べられるようになることも多いのです。

見守ってあげるべきは

見守ってあげるべきは、食べた量や栄養の品目だけでなく、

- その子の消化吸収能力

- 食べ物に負けないだけの体力の成長

ではないでしょうか?

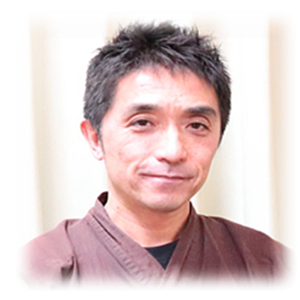

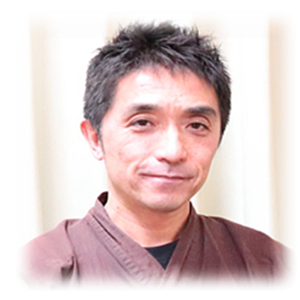

小児はりは、お子さんの全身(心)のバランスを調整することで、日々の成長を促し、消化・吸収力の成長をサポートします。

ハリを受けた日は良く食べます!

と、ご報告をいただく事も多いのです。

ブログ文責 橋本昌周